中国、新興国の「今」をお伝えする海外ニュース&コラム。

- 中国-社会

- 中国-政治

- 中国-経済

- 中国-文化

- インド

- ロシア

- ブラジル

- 東南アジア

- アフリカ

- 欧州

- 南北アメリカ

- オセアニア

- 香港・台湾

- 韓国・北朝鮮

- 三面記事

- ネット

- ガジェット

- スポーツ

- エンタメ

- 書評

- 写真

- 動画

- コラム

- 注目ニュース

- 月別人気記事トップ10

■ウーセル・ブログ:「『共蔵問題』の問題」 漢人民主活動家のチベット史観を批判■

■チベット人は戦争したのではない、虐殺されたのだ

米国在住の漢人作家、李江琳の新刊『当鉄鳥在天空飛翔:1956-1962青蔵高原上的秘密戦争』(鉄の鳥が空を飛んだ時:1956~1962チベット高原の秘密の戦争)を私はまだ読んでいない。ただネット上で関連ニュースや本の序文を読んだだけだ。

その序文だが、ポイントは次の部分だ。

李は「戦争」というが、実質的には「虐殺」だった。また虐殺が起きたのは「中国の西南部と西北部」ではなく、チベット人のチベット3大エリアであるアムド、ウツァン、カムだ。とはいえ、この時代の歴史を研究し、明らかにした李江琳にはチベット人として感謝したい。

■死者の数:大量に発見された人骨と赤く染まった地図

米インディアナ大学のチベット研究者、エリオット・スパーリンク教授が論文「死者の数」(訳注・日本語版はこちら。記事1、記事2)で指摘している通りだ。

この論文に掲載された3枚の恐ろしい白骨写真は大虐殺の証拠となる。写真は最近掘り出されたカム地方ナンチェン(青海省)の集団埋葬地で撮影されている。現地の住民によると、1958年に虐殺されたチベット人僧俗の遺骨だという。

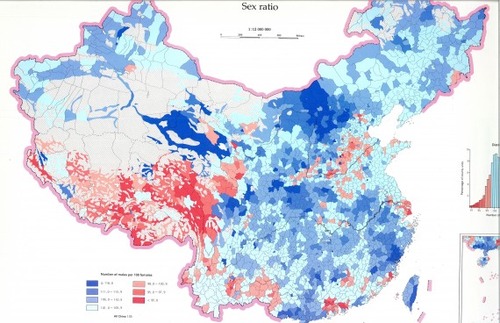

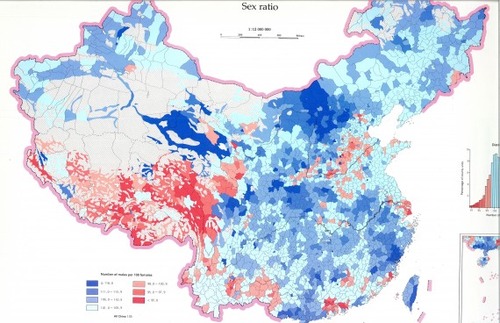

エリオット・スパーリンク教授は写真に加え、1982年の国勢調査後に中国当局作成した「性別比グラフ」を虐殺の証拠としている。「1982年のチベット高原では広範囲にわたり、男女比のバランスが崩れている。この不均衡を説明できるのは暴力闘争だけだ。地図の赤色は女性の数が恒常的に男性の数をしのいでいる地域だが、中国全土を見てもチベット高原に赤が集中していることが目立つ」、と。

■アムド地方のチベット人に記憶に刻み込まれた「ンガ ジェ」

過去や現在の出来事についてアムドのチベット人と話すと、老人であれ若者であれ、誰もが「ンガ ジュ ンガ ジェ」(58年の意)、または「ンガ ジェ」(58年の省略形)に触れる。

1958年前後、中国の軍隊と政権はチベット全土、特にアムドで各家庭にまで及ぶ災難を引き起こした。「ンガ ジェ」はチベット人の記憶に深く刻み込まれた。文化大革命まで「ンガ ジェ」と呼ばれるほどだ。「ンガ ジェ」とは、いわゆる「解放」後のあらゆる災難の集合体だ。

■中国人の苦しみとチベット人の苦しみに違いはないのか?

李江琳は、法輪功旗下の新唐人テレビの取材を受けて、「チベットで起きた戦争は実質的に、中国共産党が政権を樹立し、国家権力を築き上げる過程の一部分です。そこで起きた全ては本質的には中国の内地と何の違いもありません」とコメントした。新唐人テレビは次のように総括している。

私はこれには全く同意できない。二つの間にはもちろん本質的な違いがある。中国のいわゆる「内地」で起きたのは内乱だが、チベットで起きた全ては中国の侵略と占領なのだ。もしこの二つに本質的な違いがないのなら、「民族闘争はつまるところ階級闘争の問題である」という毛沢東の言葉が世界中で通用する真理となるだろう。侵略と占領、植民に体裁の良い理由が与えられてしまう。

また虐殺と反抗について、「共」と「蔵」の間に「問題」が起きた、あるいは「矛盾」があったなどと言うのは、あまりにも表現が軽すぎるのではないか?これでは真相から目をそらすことになるのではないか?まさか私たちはナチスのホロコーストを「ナチス・ユダヤ人問題」「ナチス・ユダヤ人矛盾」と言い換えても構わないのだろうか?

■漢人民主活動家は中共の論理に加担している

漢人の民主活動家は長い間、「チベットには民族による圧迫はなく、ただ共産党政権の圧迫があるだけだ。こうした圧迫はチベット人に対しても漢人に対しても同じことだ」という主張を堅持してきた。有無を言わせずそう堅持する姿勢から見えてくるものがある。それは、「チベットは古来より中国の一部分だった」という官の言い分に民主のベールを覆いかぶせる反復的行為だ。

まさしくここに、歴史認識についてチベット人との根本的な食い違いが存在している。だが、(それ以上に)チベット人がどうしても失望を感じるのは、漢人民主活動家のこうした言説がチベット人の考えをほとんど気にかけていないという点だ。民主の砦に立ってさえいれば、帝国主義的な大中国意識を再びチベット人に押し付けてもいいかのようだ。

関連記事:

「600万チベット人の英雄だ」東チベットの人々に焼身抗議について聞いてみた(tonbani)

チベット人焼身抗議の思想的背景を考える=チベット仏教と愛国教育(tonbani)

チベット人僧侶が語った焼身抗議と弾圧=キルティ僧院でなにがあったのか?(上)(tonbani)

チベット人の焼身抗議を理解するために=転生ラマの遺言(tonbani)

「自殺では現実を変えられない」チベット人作家ら焼身抗議の中止を呼びかけ(tonbani)

*本記事はブログ「チベットNOW@ルンタ」の2012年11月19日付記事を許可を得て転載したものです。

中国共産党を批判する中国人作家・李江琳さんは新刊「鉄の鳥が空を飛んだ時:1956~1962チベット高原の秘密の戦争」を発表。中国共産党の過酷な対チベット政策を批判した。

これに対し、チベット人作家ウーセルさんは李江琳さん、そして多くの中国人民主活動家が内包するチベット観とその権力性を強く批判している。中共を批判したはずの民主活動家が、その実、中共的歴史観を裏側から補強するような発想を持っているという。

ウーセル:「共産党・チベット問題」の問題性

ブログ「看不見的西蔵」、2012年11月1日

訳:雲南太郎

小見出し:Chinanews

■チベット人は戦争したのではない、虐殺されたのだ

米国在住の漢人作家、李江琳の新刊『当鉄鳥在天空飛翔:1956-1962青蔵高原上的秘密戦争』(鉄の鳥が空を飛んだ時:1956~1962チベット高原の秘密の戦争)を私はまだ読んでいない。ただネット上で関連ニュースや本の序文を読んだだけだ。

その序文だが、ポイントは次の部分だ。

1950年代半ばから1960年代初めにかけ、中国の西南部と西北部で凄惨な戦争が起きた。そこに含まれているのはチベット人の暮らすチベット3大エリア、つまり現在の『チベット自治区』と周辺4省のチベット人居住区だ。戦火を交えた一方の側は、現代兵器を持つ中国人民解放軍野戦軍と地方軍隊、軍事訓練を受けた武装民兵。もう一方は手作りの猟銃や小銃、刀剣などを持つチベットの農民と遊牧民、僧侶、少数の政府職員、一部のチベット軍だ。

李は「戦争」というが、実質的には「虐殺」だった。また虐殺が起きたのは「中国の西南部と西北部」ではなく、チベット人のチベット3大エリアであるアムド、ウツァン、カムだ。とはいえ、この時代の歴史を研究し、明らかにした李江琳にはチベット人として感謝したい。

■死者の数:大量に発見された人骨と赤く染まった地図

米インディアナ大学のチベット研究者、エリオット・スパーリンク教授が論文「死者の数」(訳注・日本語版はこちら。記事1、記事2)で指摘している通りだ。

おおよそ1950年から1975年までの間にチベットで大量死があったのは明らかだ。中国側の記録を自由に調べない限り正確な数は分からない。だが、大規模な虐殺が起きたという事実に異論の余地はない。

この論文に掲載された3枚の恐ろしい白骨写真は大虐殺の証拠となる。写真は最近掘り出されたカム地方ナンチェン(青海省)の集団埋葬地で撮影されている。現地の住民によると、1958年に虐殺されたチベット人僧俗の遺骨だという。

エリオット・スパーリンク教授は写真に加え、1982年の国勢調査後に中国当局作成した「性別比グラフ」を虐殺の証拠としている。「1982年のチベット高原では広範囲にわたり、男女比のバランスが崩れている。この不均衡を説明できるのは暴力闘争だけだ。地図の赤色は女性の数が恒常的に男性の数をしのいでいる地域だが、中国全土を見てもチベット高原に赤が集中していることが目立つ」、と。

■アムド地方のチベット人に記憶に刻み込まれた「ンガ ジェ」

過去や現在の出来事についてアムドのチベット人と話すと、老人であれ若者であれ、誰もが「ンガ ジュ ンガ ジェ」(58年の意)、または「ンガ ジェ」(58年の省略形)に触れる。

1958年前後、中国の軍隊と政権はチベット全土、特にアムドで各家庭にまで及ぶ災難を引き起こした。「ンガ ジェ」はチベット人の記憶に深く刻み込まれた。文化大革命まで「ンガ ジェ」と呼ばれるほどだ。「ンガ ジェ」とは、いわゆる「解放」後のあらゆる災難の集合体だ。

■中国人の苦しみとチベット人の苦しみに違いはないのか?

李江琳は、法輪功旗下の新唐人テレビの取材を受けて、「チベットで起きた戦争は実質的に、中国共産党が政権を樹立し、国家権力を築き上げる過程の一部分です。そこで起きた全ては本質的には中国の内地と何の違いもありません」とコメントした。新唐人テレビは次のように総括している。

チベット人民への共産党の暴力的な鎮圧と信仰の破壊は、実は内地の漢族人民に向けられたものと本質的には変わらない。李江琳は記者にそうした見方を示しました。いわゆる『漢蔵(漢人とチベット人)矛盾』は実際には『共蔵(共産党とチベット人)矛盾』(李江琳の表現では「共蔵問題」)なのです。

私はこれには全く同意できない。二つの間にはもちろん本質的な違いがある。中国のいわゆる「内地」で起きたのは内乱だが、チベットで起きた全ては中国の侵略と占領なのだ。もしこの二つに本質的な違いがないのなら、「民族闘争はつまるところ階級闘争の問題である」という毛沢東の言葉が世界中で通用する真理となるだろう。侵略と占領、植民に体裁の良い理由が与えられてしまう。

また虐殺と反抗について、「共」と「蔵」の間に「問題」が起きた、あるいは「矛盾」があったなどと言うのは、あまりにも表現が軽すぎるのではないか?これでは真相から目をそらすことになるのではないか?まさか私たちはナチスのホロコーストを「ナチス・ユダヤ人問題」「ナチス・ユダヤ人矛盾」と言い換えても構わないのだろうか?

■漢人民主活動家は中共の論理に加担している

漢人の民主活動家は長い間、「チベットには民族による圧迫はなく、ただ共産党政権の圧迫があるだけだ。こうした圧迫はチベット人に対しても漢人に対しても同じことだ」という主張を堅持してきた。有無を言わせずそう堅持する姿勢から見えてくるものがある。それは、「チベットは古来より中国の一部分だった」という官の言い分に民主のベールを覆いかぶせる反復的行為だ。

まさしくここに、歴史認識についてチベット人との根本的な食い違いが存在している。だが、(それ以上に)チベット人がどうしても失望を感じるのは、漢人民主活動家のこうした言説がチベット人の考えをほとんど気にかけていないという点だ。民主の砦に立ってさえいれば、帝国主義的な大中国意識を再びチベット人に押し付けてもいいかのようだ。

2012年11月1日、ラサにて(RFA特約評論)

■Chinanewsによる蛇足説明

「チベット人民への共産党の暴力的な鎮圧と信仰の破壊は、実は内地の漢族人民に向けられたものと本質的には変わらない」という一文。中国共産党に批判的な中国人研究者が発した一言で、素直にそのとおりと感じる人も少なくないのではないか。

だが、チベット人作家のツェリン・ウーセル氏はこの言葉に潜む問題を鋭く追求している。中国という国がチベットという別の国を侵略したのであり同じはずがないのだ、と。つまりは民族の違いをもっと重視せよ、という指摘だ。

「反中国共産党でチベット族と漢族は共闘できるはず」という呼びかけを台無しにされた中国人だけではなく、「大事なものは民族ではなく、自由や人権ではなかろうか」的近代主義の外国人から「反中国共産党の大同団結を」と訴えるともかく中共嫌いの人まで、いろんな人をがっかりさせるような言葉ではないだろうか。少なくとも戦術的には数少ない味方として反中共の中国人と連帯するのが得策のようにも写る。

■当事者に寄り添いたいという切実な思い

だがそうした実利的な発想ではなく、安易に普遍主義に流れることなく、民族の価値を問い直しているウーセル氏の姿勢は評価するべきだと感じている。

こうした姿勢は一貫したもの。以前にとりあげた記事「「焼身抗議以外に何ができるというのか?」チベット人には変革への希望が必要だ」(分析はウーセル氏の夫・王力雄。ウーセル氏のブログで発表)では、チベット人の焼身抗議を「民族に勇気を与えた」と評価しつつも、すでに目標は達成したとしてこれ以上の焼身をやめるよう呼びかけ、焼身で得た民族の勇気を別の具体的な方法に注ぎ込もうと提案している。

この提案に現実性があるかないかといえば、ないとしか言いようがない。しかし焼身が無駄死にではなく英雄的行為ではあると讃えつつ、なおかつこれ以上の焼身はやめてほしいという相反する内容を同居させようとしたアクロバティックな破綻に、チベットの基層社会にすむ当事者たちにどうにかして寄り添いたいという切実な思いを感じる。

ウーセル氏の発言そのものにチベット問題解決のカギはないかもしれない。上述したように「反中共で共闘」のフラグをびしばしへし折る発言はむしろマイナスかもしれない。だが寄り添う気持ちを失った「上から目線」の発言もまた、当事者にとっては助けにはならないのではないか。

関連記事:

「600万チベット人の英雄だ」東チベットの人々に焼身抗議について聞いてみた(tonbani)

チベット人焼身抗議の思想的背景を考える=チベット仏教と愛国教育(tonbani)

チベット人僧侶が語った焼身抗議と弾圧=キルティ僧院でなにがあったのか?(上)(tonbani)

チベット人の焼身抗議を理解するために=転生ラマの遺言(tonbani)

「自殺では現実を変えられない」チベット人作家ら焼身抗議の中止を呼びかけ(tonbani)

*本記事はブログ「チベットNOW@ルンタ」の2012年11月19日付記事を許可を得て転載したものです。

アイヌの土地返せ