中国、新興国の「今」をお伝えする海外ニュース&コラム。

- 中国-社会

- 中国-政治

- 中国-経済

- 中国-文化

- インド

- ロシア

- ブラジル

- 東南アジア

- アフリカ

- 欧州

- 南北アメリカ

- オセアニア

- 香港・台湾

- 韓国・北朝鮮

- 三面記事

- ネット

- ガジェット

- スポーツ

- エンタメ

- 書評

- 写真

- 動画

- コラム

- 注目ニュース

- 月別人気記事トップ10

“楽しく、ポップで、カジュアルな”言論統制=習近平の「ネット世論」殺し(高口)

2015年08月31日

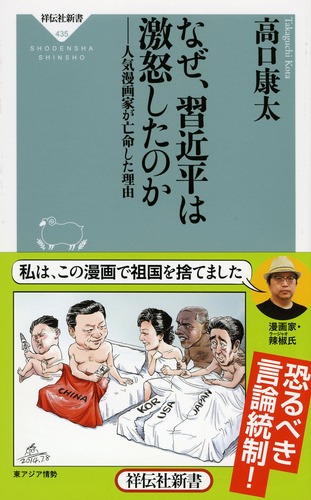

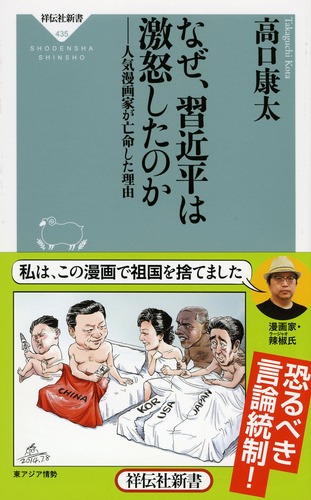

拙著『なぜ、習近平は激怒したのか 人気漫画家が亡命した理由 』。2015年9月2日発売です。以下はその概略について。

』。2015年9月2日発売です。以下はその概略について。

―――――――――――――

「中国ってそろそろ革命が起きるらしいな。」

これは4年前の飲み会の席で言われた言葉です。今聞くと「ないない」とほとんどの人が速攻で否定すると思うのですが、当時はそれなりのリアリティがありました。というのも2010年から2012年にかけて、いわゆる「アラブの春」が起こり、その波が中国にも波及するのではないかと思われたこと。そして、中国ネット世論が政府を追い詰めていることが大々的に報じられていたためです。

その代表例が、2011年8月4日に放送された「クローズアップ現代」でしょう。

このネット世論ネタは中国業界界隈ではちょっとしたブームとなって、

「ツイッターと似た中国のSNS「ウェイボー」はリツイートですごい勢いで情報が拡散するから検閲が追いつかない。政府は為す術はない(キリッ」

とか、

「例えば”周永康”というNGワードが設定されたとしても、ネットユーザーは”康師傅”(台湾の食品メーカー)など言い換えのスラングを見つけ出すので検閲は不可能(キリッ」

といった、今考えると牧歌的すぎる論まで大まじめに書かれていたほどです。

もう今では「ネット世論が中国を変える、革命を起こす」論はどこかに消えてしまったわけですが、威勢が良かった時代には日本のメディアもばんばん取り上げていたのに、「なぜダメになっちゃったのか」という後ろ向きの話は誰も書いてくれません。

というわけで、自分で本を書きました。

高口康太『なぜ、習近平は激怒したのか 人気漫画家が亡命した理由 』(祥伝社新書)は2015年9月2日の発売です。ここまでの説明だと、すでに滅んでしまった中国ネット世論を思い返すという、全力後ろ向きの本に思えるかも知れませんが、実はきわめて現在的な意味があります。2012年に総書記に就任した習近平ですが、その最大の課題の一つはネット世論対策でした。そこで従来型のプロパガンダや思想統制、検閲ではなく、ネット世論のお株を奪う、「楽しく、ポップで、カジュアルな世論操作」が行われていくのです。この戦術転換を習近平は、「正規戦」から「遊撃戦」への転換だと表現しています。

』(祥伝社新書)は2015年9月2日の発売です。ここまでの説明だと、すでに滅んでしまった中国ネット世論を思い返すという、全力後ろ向きの本に思えるかも知れませんが、実はきわめて現在的な意味があります。2012年に総書記に就任した習近平ですが、その最大の課題の一つはネット世論対策でした。そこで従来型のプロパガンダや思想統制、検閲ではなく、ネット世論のお株を奪う、「楽しく、ポップで、カジュアルな世論操作」が行われていくのです。この戦術転換を習近平は、「正規戦」から「遊撃戦」への転換だと表現しています。

人民解放軍アイドル、ウサギが主人公のカワイイ愛国主義アニメ、元アダルトサイト経営者が習近平に絶賛される御用ブロガーへ……。ちょっとお馬鹿に思える中国ニュースの数々は実は「遊撃戦」的世論対策であり、人権派弁護士の大量逮捕や抗日戦争映画・ドラマの大量公開といった「正規戦」とは、両輪の関係にあります。

この意味において、「滅びてしまったネット世論」を取り上げることは今の中国を理解するためには必要不可欠なのです。

駆け足で説明させていただきましたが、興味を持っていただいた方はぜひぜひ本をお買い求めいただければ……。

関連記事:

中国ネット世論の失速をどう考えるか?浦志強弁護士の講演会を聞いて

「共産党を信仰せよ」「中国に憲法はあるが憲政は要らない」官制メディアの怪論文ラッシュから習近平政権の性格を考える

中国では200万人がネット検閲業界で働いている?!炎上ニュースの裏側にある中国流資格ビジネス

無産階級はどこに消えた?相続税導入の噂に反発一色の中国メディアと世論

チベット・ウイグルのネット世論を観測せよ=ITで進化する中国の監視社会

―――――――――――――

「中国ってそろそろ革命が起きるらしいな。」

これは4年前の飲み会の席で言われた言葉です。今聞くと「ないない」とほとんどの人が速攻で否定すると思うのですが、当時はそれなりのリアリティがありました。というのも2010年から2012年にかけて、いわゆる「アラブの春」が起こり、その波が中国にも波及するのではないかと思われたこと。そして、中国ネット世論が政府を追い詰めていることが大々的に報じられていたためです。

その代表例が、2011年8月4日に放送された「クローズアップ現代」でしょう。

「“ネット反乱”の衝撃~中国鉄道事故の舞台裏~」

高速鉄道の追突事故を巡って、中国の市民の間でかつてない激しい政府批判が巻き起こった。怒りの声を上げたのは、改革開放の恩恵を受けてきた中間所得層。中国版ツイッター「ウェイボー」では、政府を批判する実名による書き込みが猛烈な勢いで増加し、“ネット世論”を形成。その力は、温家宝首相に、徹底した原因究明と情報公開を約束させるなど政府を動かした。その後、政府の強硬な報道規制によって、新聞・テレビの独自報道は抑えられたが、ネット上では、削除されたはずの政府批判記事がアップされるなど抵抗が続いている。高まる中国のネット世論の現場を取材するとともに、ネット世論を支える書き手たちの思いに迫る。(黒字強調は筆者)

このネット世論ネタは中国業界界隈ではちょっとしたブームとなって、

「ツイッターと似た中国のSNS「ウェイボー」はリツイートですごい勢いで情報が拡散するから検閲が追いつかない。政府は為す術はない(キリッ」

とか、

「例えば”周永康”というNGワードが設定されたとしても、ネットユーザーは”康師傅”(台湾の食品メーカー)など言い換えのスラングを見つけ出すので検閲は不可能(キリッ」

といった、今考えると牧歌的すぎる論まで大まじめに書かれていたほどです。

もう今では「ネット世論が中国を変える、革命を起こす」論はどこかに消えてしまったわけですが、威勢が良かった時代には日本のメディアもばんばん取り上げていたのに、「なぜダメになっちゃったのか」という後ろ向きの話は誰も書いてくれません。

というわけで、自分で本を書きました。

高口康太『なぜ、習近平は激怒したのか 人気漫画家が亡命した理由

人民解放軍アイドル、ウサギが主人公のカワイイ愛国主義アニメ、元アダルトサイト経営者が習近平に絶賛される御用ブロガーへ……。ちょっとお馬鹿に思える中国ニュースの数々は実は「遊撃戦」的世論対策であり、人権派弁護士の大量逮捕や抗日戦争映画・ドラマの大量公開といった「正規戦」とは、両輪の関係にあります。

この意味において、「滅びてしまったネット世論」を取り上げることは今の中国を理解するためには必要不可欠なのです。

駆け足で説明させていただきましたが、興味を持っていただいた方はぜひぜひ本をお買い求めいただければ……。

関連記事:

中国ネット世論の失速をどう考えるか?浦志強弁護士の講演会を聞いて

「共産党を信仰せよ」「中国に憲法はあるが憲政は要らない」官制メディアの怪論文ラッシュから習近平政権の性格を考える

中国では200万人がネット検閲業界で働いている?!炎上ニュースの裏側にある中国流資格ビジネス

無産階級はどこに消えた?相続税導入の噂に反発一色の中国メディアと世論

チベット・ウイグルのネット世論を観測せよ=ITで進化する中国の監視社会